Как научный полет почти не кончился трагично, что

подтолкнуло ученых лететь выше облаков и как исследователям удалось спастись

Мертвые голуби должны были стать предупреждением Джеймсу Глэйшеру, который решил отправиться в космос прямо на воздушном шаре. 5 сентября 1862 ученый предпринял уникальную попытку подняться так высоко в небо, как не поднимался еще никто из людей. Запасшись компасом, термометром и бутылкой коньяка, он решил прихватить с собой шесть птиц, чтобы ставить на них эксперименты.

Впервые Глэйшер задумал покорять небо, обследуя горные пики Ирландии. Облака часто скрывали горы и ученый заинтересовался, как они формируются, из чего состоят и каковы причины столь быстрого формирования облаков. Интерес возрос многократно, когда Джеймс впервые попал в обсерваторию.

Воздухоплавание на тот момент находилось в довольно зачаточной стадии. Ученые только-только принялись рассматривать воздушные шары как способ изучения неба. В отличие от современных конструкций, баллоны того времени заполнялись легким газом типа водорода.

5 сентября 1862 года над английским Вулверхэмптоном в небо поднялся воздушный шар с двумя людьми на борту. В самом запуске шара ничего сенсационного не было: аэростаты летали еще с конца XVIII века. Другое дело, что запущен он был не на потеху почтенной публике, как часто бывало в то время, а из чисто научных побуждений.

Построить шар поручили опытному воздухоплавателю Генри Коксвеллу. Он интересовался воздушными шарами с детства, много летал сам, порой в очень сложных условиях, и хорошо подходил на роль конструктора и пилота. Место тоже было выбрано неслучайно: Вулверхэмптон находится достаточно далеко от побережий, и шар вряд ли могло унести в море, да и заводы города могли обеспечить воздухоплавателей топливом и газом.

Рекордный полет состоялся в начале сентября 1862 года. Глейшер, которому на тот момент было уже 53 года, взял с собой 17 различных инструментов для измерения высоты, влажности, давления, температуры воздуха и так далее.

Воздухоплавание на тот момент находилось в довольно зачаточной стадии. Ученые только-только принялись рассматривать воздушные шары как способ изучения неба. В отличие от современных конструкций, баллоны того времени заполнялись легким газом типа водорода.

5 сентября 1862 года над английским Вулверхэмптоном в небо поднялся воздушный шар с двумя людьми на борту. В самом запуске шара ничего сенсационного не было: аэростаты летали еще с конца XVIII века. Другое дело, что запущен он был не на потеху почтенной публике, как часто бывало в то время, а из чисто научных побуждений.

Запустить воздушный шар решила

Британская научная ассоциация. Ученым нужно было исследовать процессы в

тропосфере, ответственные за формирование погоды. Интерес к метеорологии

«подогрела» засуха 1850-х годов: ученые пытались понять, как образуются облака,

какие из них приносят дождь и как его можно предсказать заранее.

|

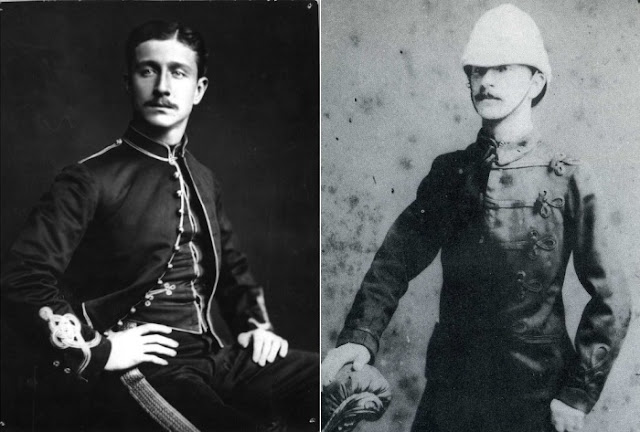

Генри Коксвелл

Science Museum, London/Wikimedia Commons |

Построить шар поручили опытному воздухоплавателю Генри Коксвеллу. Он интересовался воздушными шарами с детства, много летал сам, порой в очень сложных условиях, и хорошо подходил на роль конструктора и пилота. Место тоже было выбрано неслучайно: Вулверхэмптон находится достаточно далеко от побережий, и шар вряд ли могло унести в море, да и заводы города могли обеспечить воздухоплавателей топливом и газом.

|

Джеймс

Глейшер

Wikimedia Commons

|

Рекордный полет состоялся в начале сентября 1862 года. Глейшер, которому на тот момент было уже 53 года, взял с собой 17 различных инструментов для измерения высоты, влажности, давления, температуры воздуха и так далее.